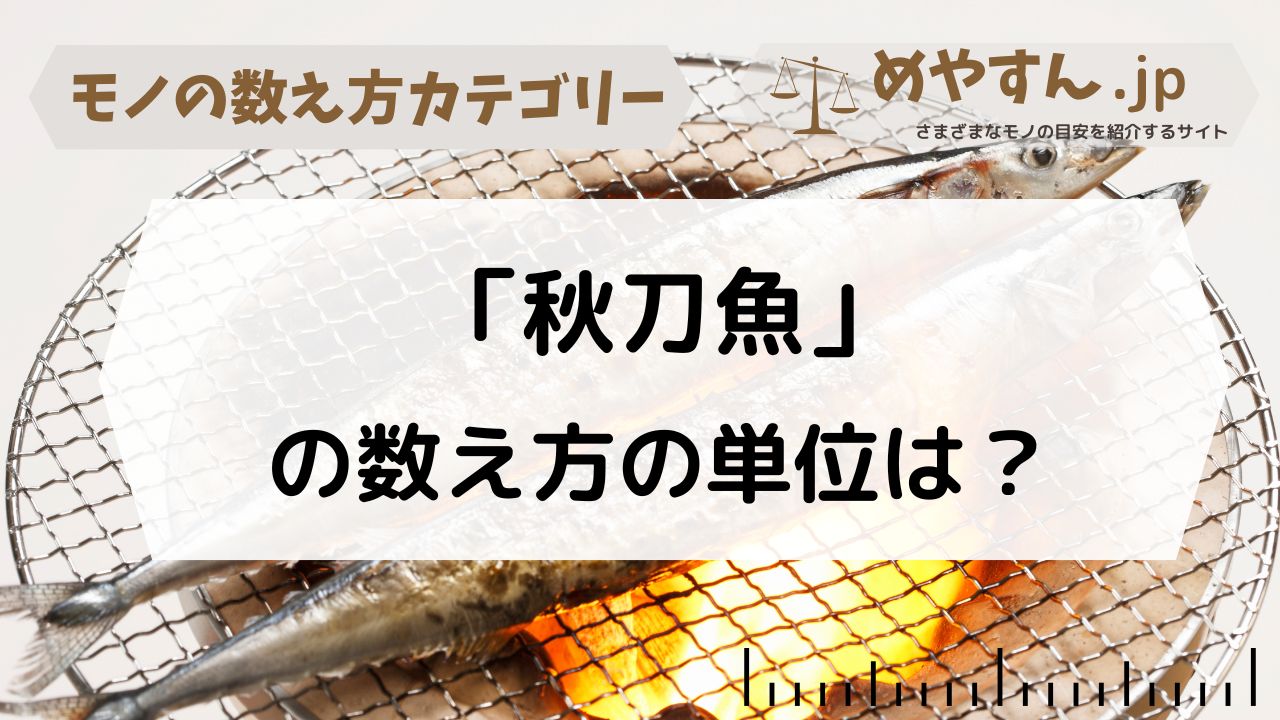

秋の味覚の代表格「秋刀魚(さんま)」。スーパーや飲食店などで目にすることも多い魚ですが、数えるときには「尾」や「匹」など、複数の言い方が見られます。この記事では、秋刀魚の正しい数え方とその使い分けについて解説します。

| 対象 | 数え方 | 使用される場面・特徴 |

|---|---|---|

| 生の秋刀魚 | 匹(ひき) | 一般的な魚の数え方。生き物として数える際に使う |

| 調理済みの秋刀魚 | 尾(び) | 料理として提供・販売される場合によく使われる |

| 料理としての単位 | 皿(さら) | 料理メニューや配膳の場面で使われる数え方 |

目次

結論:用途に応じて「匹」か「尾」を使い分ける

秋刀魚は生き物としての性質を重視するなら「匹」、調理された状態では「尾」と数えるのが一般的です。どちらも正しく、状況に応じて使い分けるのがポイントです。

「匹」は魚全般に使える一般的な数え方

「匹」は、犬や猫などの小動物や魚に広く使われる助数詞です。秋刀魚も魚の一種なので、「1匹」「2匹」といった数え方がもっとも一般的です。特に、生の状態や漁獲時などによく使われます。

「尾」は調理後や販売時によく使われる

調理された秋刀魚、たとえば「秋刀魚の塩焼き」などでは「1尾」「2尾」といった数え方がされることが多いです。料理名やメニュー表でもこの数え方が一般的です。

まとめ:秋刀魚は「匹」と「尾」を場面で使い分けよう

秋刀魚は、生の状態なら「匹」、料理や提供時には「尾」で数えるのが一般的です。場面によって自然に使い分けられるようになると、より正確な日本語表現ができるようになります。